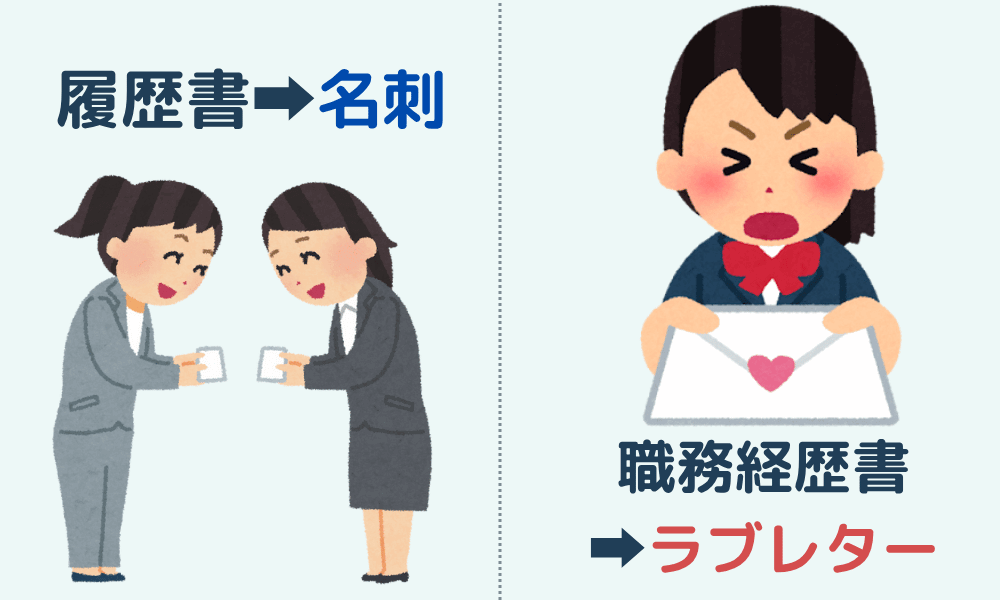

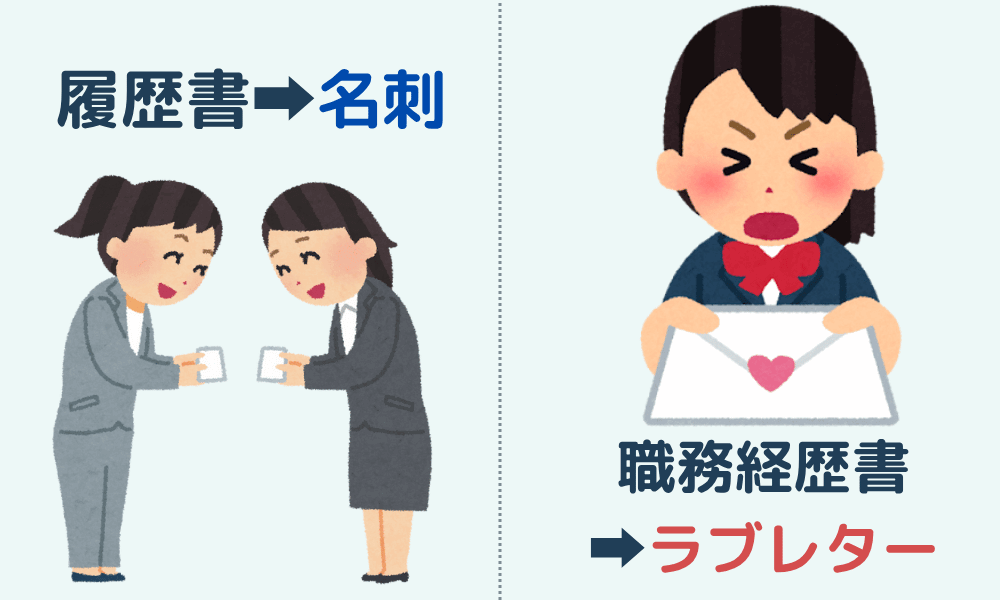

職務経歴書は、履歴書が“名刺”だとしたら“ラブレター”。

これまでの経験を整理し、「これからどう貢献できるか」を言葉にして伝える――

採用担当に“この人と働きたい”と思ってもらうための書類です。

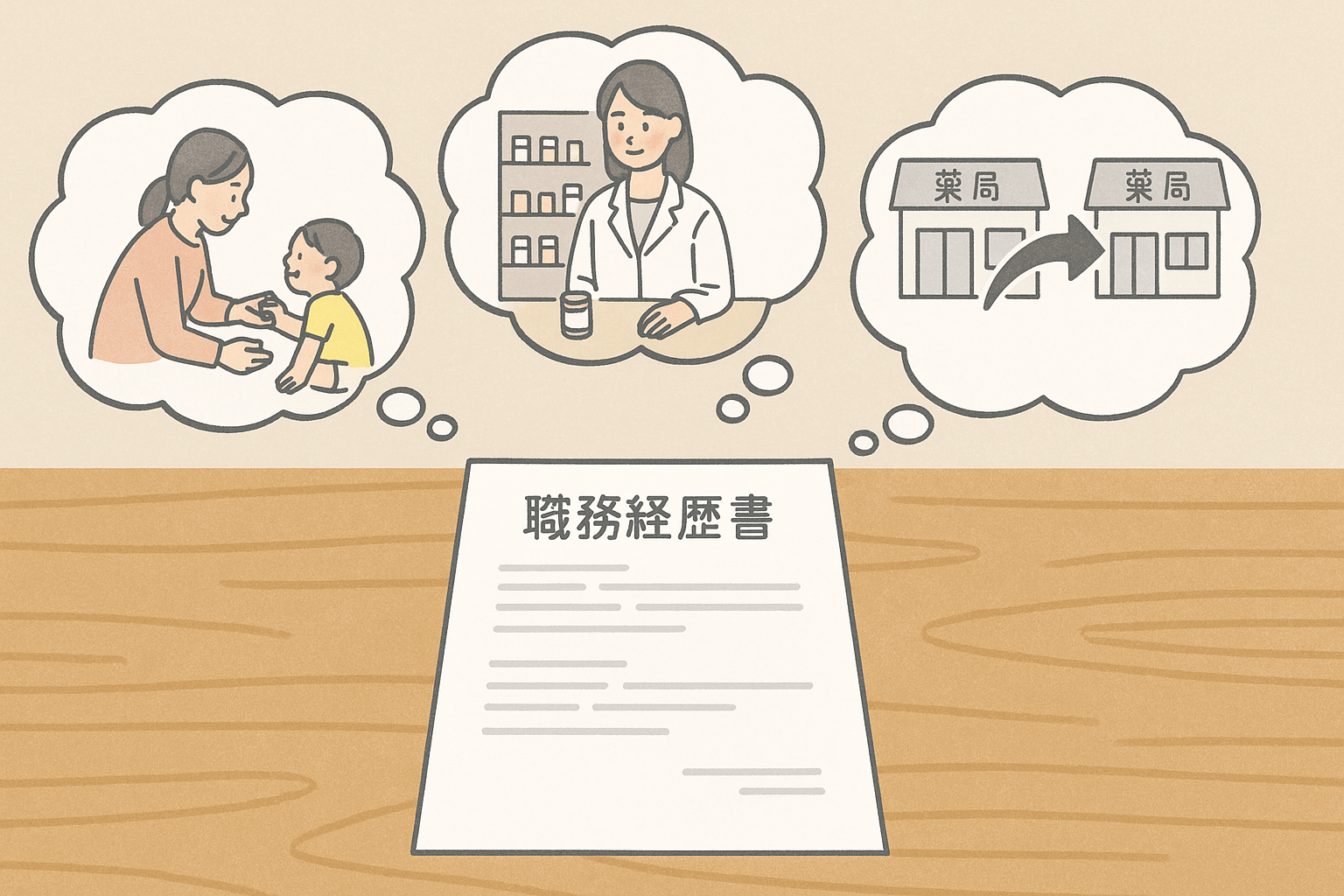

40〜50代の薬剤師にとっては、ただ経歴を並べるだけでは不十分。

積み重ねてきた経験を“どう言葉にして伝えるか”が何より大切です。

🔗あわせて読みたい:薬剤師の転職、履歴書ってどれくらい大事?

この記事では、40〜50代の薬剤師が「書けるようになる」ための4つのステップを解説します。

① 書く前の“振り返り方”

② 履歴書との違いと心得

③ タイプ別(ブランク・長期勤務・異動多め)のまとめ方

④ 「業務+目的+結果」で伝わる構成と書き方のコツ

あなたの職務経歴書を、“過去の記録”から“未来への信頼”へと変えていきましょう。

1. 職務経歴書を書く前に──まずは自分の仕事の歴史を振り返ろう

40〜50代の薬剤師が、いざ「職歴を書き出そう!」と思っても、

20〜30年分のキャリアを一気に思い出して書くのは、なかなか難しいものです。

まずは、ざっくりでいいので“年表”を作るところから始めましょう。

新卒から順番に書いても、直近の職場からさかのぼってもOKです。

勤務先がわかったら、思い出せる範囲で以下のような事実ベースの項目をメモしてみてください。

・就業時期・期間

・主な業務内容・応需科目

・門前の病院

・月や1日のおおよその処方枚数

・スタッフ人数

そのあとに、それぞれの職場で印象に残っていることを自由に書き出します。

「大変だったこと」「嬉しかったこと」「成長を感じた瞬間」など、感情が動いた出来事も立派な材料です。

- 忙しい日に工夫したことは?

- 患者さんやご家族、医師、スタッフに感謝された瞬間は?

- システム変更・調剤報酬改定・M&Aなどの“変化”にどう対応した?

- その中で、どんな気づきがあった?

職務経歴書を書くことは、過去の自分と向き合う作業です。

思い出すのが難しかったり、嫌なことを思い出してしまうこともあるでしょう。

でも、この「振り返り」がなければ、あなたの職務経歴書は生まれません。

ハルコ

ハルコ「思い出せない=ダメ」じゃありません。

無理に正確さを装うより、誠実にまとめたほうがずっと印象が良いです。採用担当は、あなたの“姿勢”を見ています。

まずは、完璧を目指さずに手を動かしながら思い出すことから始めましょう。

その時間こそが、あなたのキャリアを次につなぐ一歩になります。

思い出せない部分がある場合は、「ごろ」表記や「複数店舗」などでOK。

完璧でなくても、誠実に書くことがいちばん大切です。

2. 薬剤師の職務経歴書とは?履歴書との違いと書く前の心得

書類編第一弾の記事🔗薬剤師の転職、履歴書ってどれくらい大事? でもお伝えしたように、

履歴書と職務経歴書は、似ているようで役割も目的もまったく違います。

履歴書=形式を整える「名刺」

職務経歴書=あなたのキャリアを語る「ラブレター」

短い面接時間の中で、あなたのキャリアをこの職務経歴書一枚で伝え、

採用担当者に「この人を採用したい」「一緒に働きたい」と思ってもらう。

それが職務経歴書の役割であり、目的です。

💡職務経歴書の基本ルール

- 枚数:A4で1~3枚までが目安

- 作成方法:手書きではなく、パソコン作成が基本(WordやGoogleドキュメントなどでOK)

採用担当が見ているのは「経験」よりも「姿勢」

採用担当者は、資格や専門科目の数よりも、

「どんな姿勢で仕事をしてきた人なのか」

を見ています。実績やキャリアを不必要に“盛る”必要はありません。

むしろ、等身大で誠実に伝える方が印象はずっと良いです。

伝えたい実績や得意なこと、貢献できることはしっかりアピールし、

苦手だったことや未経験の分野についてあえて触れるなら、「今後の課題」「伸ばしていきたい部分」として前向きに書くと好印象です。

💡言い換えの例

実際に「盛りすぎ」「背伸び」が原因でミスマッチが起きたケースが身近にあったので共有させてください💦

📝無理をして“合わない仕事”を選んでしまったケース

職務経歴書に「在宅業務が強みで、今後も積極的に取り組みたい」と記載した60代男性薬剤師がいました。

採用後、実際に在宅業務を担当することになりましたが、もともとその分野が苦手なうえ施設スタッフからも対応にクレームが出る始末。結果的に、会社側も「書類の印象と実際の経験が違っていた」と困惑し、本人も無理をしてしまったことを後悔しています。

このように、「とにかく採用されたいから」と不得意分野を“得意”と書いてしまうのは逆効果。

入社後にミスマッチが起きれば、お互いに不幸になります。

- 履歴書と職務経歴書は目的がまったく違う

- 採用担当が見ているのは“資格の多さ”ではなく“姿勢と誠実さ”

- 苦手・未経験はマイナスではなく“伸びしろ”として書く

- 背伸びせず、謙虚に誠実に書くことが“マッチング成功”への近道

💡40代・50代薬剤師だからこそ意識したいポイント

40代・50代の採用では、経験値以上に“柔軟に変化を受け入れる姿勢”が見られています。

「昔のやり方」にこだわる印象を避けるためにも、職務経歴書には“変化への対応力”を一言入れておくのがおすすめです。

たとえば、

・レセコン更新や電子薬歴の導入など、新しいシステムへの順応を意識して取り組んだ

・在宅やオンライン服薬指導など、時代の変化に合わせた対応を学び続けている

“経験豊富”だけでなく、“今も謙虚に成長中”。

その姿勢がいちばんの強みです。

3. 職務経歴書、ブランクあり・長期勤務・転職異動が多い、タイプ別まとめ方

「よし、職務経歴書を書こう!」と決めても、いざパソコンに向かうと手が止まってしまう──

そんなときは、自分がどんなキャリアを歩んできたかをざっくり“タイプ分け”して考えてみるのがおすすめです。

長く一つの会社で働いてきた人と転職や異動が多かった人、ブランクを経て復帰した人では、書きやすい切り口が違います。

いずれも立派なキャリアですが、見せ方の“コツ”が少し異なるんです。

ここからは、

「ブランクありタイプ」「長期勤務タイプ」「転職・異動が多いタイプ」と

それぞれに合ったまとめ方を具体的に見ていきましょう。

3-1. ブランクありタイプ(10年〜復帰組)

子育て・介護・療養など、さまざまな理由で現場を離れ、しばらくして「もう一度働こう」と思い立った方も多いと思います。

ブランクがあることを気にされる方もいますが、実はその経験こそが、“人の生活に寄り添う薬剤師”としての強みになります。

① ブランクを「理由」ではなく「経験」として書く

ブランクを正直に伝えること自体は、まったく悪いことではありません。

大切なのは、その時間を「何もしていなかった期間」として終わらせないことです。

子育て、介護、病気療養、家族のサポート、あるいは自分自身のリスタート準備——

そのどれもが、あなたの人生の大切な一部です。

職務経歴書では、ブランクの理由を淡々と書くよりも、「その間に、どんな経験や気づきを得たか」 に目を向けましょう。

たとえば、

- 家族の服薬管理や医療機関とのやりとりを通して、生活に寄り添う医療の重要性を実感した。

- PTAや地域活動で人と協力する力や調整力を培った。

- 自身の療養を通して、患者としての立場や気持ちを理解できるようになった。

こうした“人と関わる時間”の積み重ねは、薬剤師としての厚みになります。

ブランクのあいだ、人と関わらなかった時間なんて、きっと一日もないと思うんです。子どもや家族、地域の人たちと過ごす中で、ちゃんと社会の中で動いてた。その経験って、立派な“あなたの仕事の延長線”なんですよ。

② 復帰に向けて「学び直したこと」「準備したこと」を具体的に

ブランクがある方こそ、

「最近どんなふうに勉強したり、知識を取り戻したか」 を書くと安心感につながります。

「ブランクOK」と求人に書かれていても、

“一から全部教えてもらえる”と思って入ると、お互いがしんどくなります。

40代・50代での再スタートは、

「教わる」だけでなく 「自分でも調べて動く」 姿勢が大切です。

ブランク明けの方こそ、「入職してから学ぼう」じゃなくて、

「入職までにできることを進めておこう」って考えてみてください。

その“自分から動く姿勢”があるだけで、採用担当の印象はぜんぜん違うんですよ。

✏️ 書き方のヒント

「どんな形でキャッチアップしたか」を一言添えると、“今も学び続けている人”という印象になります。

たとえば、ブランクの間や復帰準備でこんな取り組みをしておくと安心です。

- 調剤報酬改定や薬機法の改定内容を学び直す

- eラーニングや参考書、薬剤師向けの定期刊行誌で服薬指導や薬局動向を勉強する

💡 補足ヒント:資格・学習を“入職前”に動かすのもアリ

日本薬剤師研修センターの認定薬剤師を「復帰してから取る」よりも、ブランク中や入職前に少しずつ単位を取り始めておくのもおすすめです。

日本薬剤師研修センター認定の単位が取得できる有料e-ラーニングで学習すれば、最近の医療やその動向等にも触れられます。

詳しくは各公式サイトをご参照ください。(MPラーニング公式サイト / メディカルナレッジ公式サイト)

研修認定薬剤師の各社e‐ラーニングを利用した単位取得は、薬局薬剤師では一般的です。「単位取得中」と書くだけでも、学び続けている姿勢が伝わりますよ。

③ 復帰後にどう貢献できるかを職務経歴書で伝える

ブランクの長さよりも、採用担当が知りたいのは

「復帰後にどんなふうに働いてくれそうか」 という具体的なイメージです。

職務経歴書では、“これからどう働きたいか”を明るく・前向きに・簡潔に書くことが大切です。

たとえば、

- 一人ひとりの患者さんに丁寧に向き合いながら、チームの一員として力を発揮したい。

- 正確性を大切にしながら、スピードとの両立を意識していきたい

- 最新のシステムやツールにも前向きに取り組みたい

このように、“どんな姿勢で仕事をしていきたいか”を一文添えるだけで、書類全体に「今も前向きに成長している人」という印象が生まれます。

最後に

入職前から少しずつ自己研鑽を続け、入職後は積極的に仕事を覚えようとする。

その“自走力”があるだけで、周囲からの信頼はぐっと高まります。

若い世代ほど吸収スピードは早くなくても、40代・50代には長年の社会経験で培った強みがあります。

患者さんへの声のかけ方、チームでの立ち回り方、礼儀や気配り──

そうした“社会性”は、若手にはまだ真似できない魅力です。

採用担当が求めているのは、完璧な即戦力ではありません。

学ぶ意欲と社会性を持って、現場になじもうとする人。

ブランクがあっても、その姿勢が伝われば「安心して任せられる人」と感じてもらえます。

3-2. 長期勤務タイプ(20年以上)

長く同じ会社で働いてきた方は、

「これまでずっと同じことをしてきただけで、アピールできることなんて…」

と思ってしまうかもしれません。

でも、実はその中にこそ、たくさんの“伝わるポイント”が隠れています。

「年数」よりも、「その時間の中でどう動いたか」が大事なんです。

小さな変化や工夫も、きちんと書けば立派な実績になりますよ。

💡書き方のポイント

- 「年数」ではなく「変化・成長・工夫」を見せる

「在籍◯年」よりも、「こんな変化にどう対応したか」を書くと、継続して働いてきた力が伝わります。

・調剤報酬改定・電子薬歴導入・M&Aなどの変化にどう対応したか

・店舗異動やメンバー交代時に、どんな役割を果たしたか

・新人教育や店舗運営の改善にどんな工夫をしたか

2. 代表的な経験を1〜2件に絞る

長いキャリアをすべて詰め込むより、「印象に残っている取り組み」を具体的に書いた方が、採用担当の印象に残ります。

・レセコン更新時に、手順書を作り直して新人教育に活用

・M&A後の店舗統合で、在庫管理ルールを整理

- “業務+目的+結果”の3点セットでまとめる

数字が出せる場合はもちろん、雰囲気でも「変化があった」と伝えるだけで十分です。

・在庫管理の見直しにより、欠品クレームを減らした

・投薬の動線を整えて、患者さんの待ち時間を短縮できた

「私がやってきたのは当たり前のこと」って思う方が多いけど、

その“当たり前を続けてきた”ことが、採用側には一番安心材料なんです。

特に40〜50代の採用では、“現場を安定させられる人”も求められます。

3-2. 転職・異動が多いタイプ(店舗経験数が多い方)

「職歴が多すぎて、まとめきれない」

「全部書くと3枚を超えてしまう」

──そんな方は、“全部書こうとしない勇気”を持つのがポイントです。

実は私も、最初に職務経歴書を作ったときに情報を詰め込みすぎてA4で5枚になり、エージェントから「詳細は直近3社に絞り、古い経歴はある程度まとめてください」と助言を受けた経験があります。

長く働いてきた人ほど、削るのが苦手なんですよね。

でも職務経歴書は「全部伝える」ものではなく、「信頼してもらう入口」。

読む人が理解しやすいボリュームに整えることが大切です。

“省く”のではなく、“整理する”。

書くべきは「数」ではなく、「軸」なんです。

① 期間ごとにまとめて書く

転職や異動が多い方は、1店舗ずつ詳細を書くより、時系列で区切って要約するのがわかりやすく、読みやすいです。

たとえば、

2020〜現在 G薬局 在宅・施設対応を中心に勤務。管理薬剤師として店舗運営を担当。

2014〜2019 F薬局 内科・整形外科門前にて調剤・教育担当。

2009〜2013 E薬局 M&A対応・店舗統合時の業務調整を経験。

このように書くと、どんな環境で、どんな役割を担ってきたかが自然に伝わります。

② 年数の重なりは「まとめ書き」でもOK

異動や転職の多い方は、共通項がなくても、時期でくくると整理しやすくなります。

【2005〜2025:3店舗での勤務】

在宅(○○店)・小児科(××店)・総合病院門前(△△店)と幅広い処方を経験し、△△店では管理薬剤師として店舗運営にも携わる。

このように期間をまとめて書くだけでも、全体の流れが明確になります。

③ 「共通の学び・強み」で締める

転職・異動の多さはマイナスではありません。

多様な現場を経験したことで、柔軟に対応する力・応用力・改善力を培ってきた証拠です。

さまざまな店舗を経験する中で、「どんな現場でも安全に回せる仕組みを整える」意識を持ち続けてきました。今後も柔軟に対応し、チームの安定に貢献していきたいと考えています。

- 店舗ごとに書くより「期間ごとにまとめる」

- 共通項がなくても「時系列」で整理すれば十分

- 多様な経験は“柔軟性・対応力・安定力”の証拠になる

4. 伝わる職務経歴書の書き方とコツ

ここまで、キャリアの振り返りやタイプ別の整理をしてきました。

いよいよ実際に、“形にしていく”ステップです。

「職務経歴書を書くのは、まとめる作業じゃなく、“伝える作業”です。

自分のキャリアをどう見せるか、いっしょに整えていきましょう。」

4-1. 職務経歴書の基本構成(A4で1〜3枚を目安に)

① 職務要約(3〜5行でキャリア全体をまとめる)

これまでのキャリアをひと目で伝えるサマリー。

最初に全体像を示すことで、採用担当があなたの方向性をつかみやすくなります。

📌 意識する3点

【経験領域】+【役割】+【成果・得意分野】

◎例文(管理薬剤師)

小児科門前・在宅(居宅・施設)を中心に勤務。

管理薬剤師として手順書整備・教育に携わり、店舗の標準化と効率化を推進。

◎例文(勤務薬剤師・ブランク明け)

総合病院前や個人薬局で調剤・服薬指導を経験。

患者さんに寄り添う対応を心がけ、柔軟な対応力で現場に貢献してきました。

② 職務経歴(逆編年体で整理)

勤務先・在籍期間・主な業務・成果を最近→過去(逆編年体)で整理。

採用担当は「今のスキル」を先に知りたいからです。

◎基本フォーマット

勤務期間:20○○年〜20○○年

勤務先:〇〇薬局(内科・整形外科門前)

業務内容:調剤・監査・服薬指導・在庫管理などを担当。

取り組み:調剤動線を見直し、待ち時間を短縮。

結果:混雑時の待ち時間を平均5分減、クレーム件数を削減。

- 「業務+目的+結果」で簡潔に。

- 数字がなくても「改善」「効率化」「理解が深まった」で十分。

- 経歴が多い場合は直近3社+略歴リストでOK。

③ 活かせるスキル(箇条書きOK)

経験してきた分野・システム・資格などを整理して示します。

視覚的に伝わるよう箇条書きにするのがポイントです。(例として以下のようなものがあります。)

- 小児科門前での調剤・服薬指導

- 在宅支援(往診同行・居宅訪問・報告書作成提出)

- 電子薬歴(Pharnes/Musubi等)操作経験

- 研修認定薬剤師・実務実習指導薬剤師など認定資格

- 自動車運転免許証

④ 自己PR(姿勢や想いを伝える)

数字や実績では表せない“あなたの軸”を伝えるパートです。

仕事への姿勢や価値観を、短く誠実にまとめましょう。

◎例文

私の仕事の軸は「安全性と法令順守」です。

どの現場でも安心して働ける仕組みづくりを意識し、手順の見える化やOJT体制の整備に取り組んできました。これからも日々の小さな改善を積み重ね、チームに貢献していきたいと考えています。

📘 まとめ

| セクション | 要点 |

|---|---|

| 職務要約 | 3〜5行でキャリア全体をまとめる |

| 職務経歴 | 逆編年体で整理。「業務+目的+結果」で具体的に |

| 活かせるスキル | 見やすく箇条書き。実務で活かせるスキルを中心に |

| 自己PR | 数字より姿勢。誠実さと安定感を伝える |

4-2. 書き方のコツ

- 「数字」だけでなく「工夫」も具体的に

数字が出しにくい業務こそ、「何を意識したか」を添えると伝わります。

例:「待ち時間短縮」→「投薬動線を2列化し、患者さんの混雑を緩和」 - “盛りすぎ”も“薄すぎ”もNG。謙虚に、具体的に。

大げさに書かなくても、「工夫」や「学び」を入れるだけで深みが出ます。 - 更新日付は常に最新に。

日付が古いと、転職活動が長期化している印象に。

書き直した日を右上に入れておくと◎。

派手なエピソードより、“現場を回してきた地力”が伝わる方が好印象ですよ。「特別な実績がない」と思っている人ほど、日常業務を丁寧に書いてみてください。そこにあなたの強みが隠れています。

5. まとめ:職務経歴書は“過去と未来をつなぐ自己紹介”

ここまで読んでくださったあなたは、

もう「職務経歴書をどう書けばいいか」だけでなく、“なぜ書くのか”も少し見えてきたのではないでしょうか。

職務経歴書って、過去の自分をただまとめるだけの書類じゃないんです。

“これからどんな薬剤師でいたいか”を、言葉にして伝えるためのものなんですよ。

- 職務経歴書は「過去の実績を土台に、未来への信頼をつくる書類」

- 書くほどに「自分の強み」「働く上で大事にしたいこと」が見えてくる

- 完璧でなくていい。誠実に、そして前向きに書くことが大切

あなたのキャリアは、まだ途中です。

これまでの歩みを、次の一歩へつなげるために書きましょう。

どんな形であっても、あなたが積み重ねてきた時間には意味があります。

それを伝えることが、職務経歴書のいちばんの目的です。

🔗併せて読みたい:薬剤師の転職、履歴書ってどれくらい大事?

コメント