「転職すれば、年収も少し上がるかもしれない」

そう考える薬剤師の方もいらっしゃると思います。

でも、私が転職を考えた理由は、働き方そのものが苦しくて、“続けられない”と感じたからでした。

結果的に年収が上がったこともありましたが、ほとんど変わらなかったケースもあります。

ただ一つ言えるのは、今の薬剤師業界では「年収アップのための転職」が、昔よりずっと難しくなってきているということです。

実は、薬剤師の給料が上がりにくい背景には、調剤薬局という業態そのものにある“構造的な限界”が関係しています。

保険制度に支えられた報酬体系、薬価の引き下げ、製造中止の医薬品対応、配送コスト…

私たち薬剤師の努力ではどうにもできない“見えにくい壁”が、いくつも存在しているのです。

この記事では、現場で働いてきた立場からそのしくみを紐解き、

これからの転職でどんな視点を持つべきかを、私なりにお伝えしていきます。

【なぜ?】転職しても薬剤師の年収が上がりにくい理由

私自身、これまで何度か転職をしてきましたが、

「今度こそ、もう少し年収が上がるかもしれない」と期待したこともありました。

でも、実際に転職してみると──

昇給幅はごくわずかだったり、残業代込みでようやく以前と同じ水準だったりと、思ったほどの変化はありませんでした。

たとえばある職場では、残業がほぼゼロになり働きやすくはなったものの、基本給が下がっていたため、年収全体では前職とほぼ変わらなかったというケースもあります。

気持ちの面では「良かった」と思えた反面、収入としては“現状維持”にすぎなかったというのが正直なところです。

もちろん、転職によって年収が上がることもありますが、

今の薬剤師業界では、「転職すれば自然と年収も上がる」という時代ではなくなってきていると感じています。

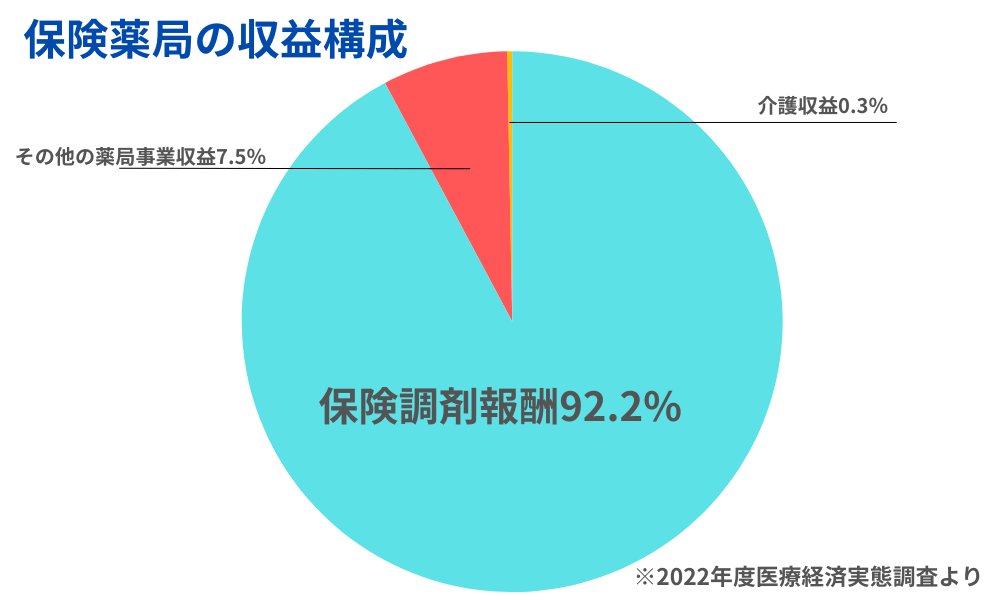

【構造①】調剤薬局の利益は「ほぼ保険調剤報酬」だけ

調剤薬局の売上の大半は「保険調剤報酬」です。

介護報酬や 物販(OTCなど)、雑貨の利益は微々たるもので、いわゆる自由競争による利益の追求は難しい業種です。

🔍 補足データ:

2022年度の医療経済実態調査によると、保険薬局の総収入の約92%が保険調剤報酬によるものでした。

この報酬制度は国の財源から出ているため、

「利益を増やしたければサービスや商品を増やせばいい」という発想が通用しません。

つまり、薬局が努力して売上を伸ばそうとしても、「調剤報酬」という“枠の中”でしか動けないという制約があります。

【構造②】薬価の引き下げ&加算点の厳格化

調剤薬局の報酬は、年々厳しさを増しています。

まず、薬価(薬の公定価格)は年々引き下げられており、薬を出せば出すほど利益が減る構造になってきています。

これに加えて、調剤報酬の「加算点」も、近年は条件が厳しくなっています。

たとえば「服薬情報等提供料」や「後発医薬品調剤体制加算」などは、

薬局の運営体制や患者対応が基準を満たさなければ点数がつかず、場合によっては基本点数すら認められないこともあります。

これは単に「加算がつかない」だけでなく、“減点”という形で薬局の収入を下げることにもつながるため、経営への影響は大きくなりがちです。

しかも、こうした加算点を得るためには、本来業務に加えて「条件を満たすための業務」まで求められます。

そのプレッシャーや手間に、現場の薬剤師が疲弊してしまうケースも少なくありません。

💡 一般企業であれば、努力や成果がボーナスや昇給に反映されやすいですが、

調剤薬局の報酬はあくまで国の制度により決まっており、現場のがんばりが直接給料に反映される仕組みではないのです。

【構造③】見えないコストの増加(配送・製造中止・人件費)

薬局経営をじわじわと圧迫しているのが、“見えにくいコスト”の増加です。

たとえば、高額な注射薬や栄養剤(エンシュアHなど)。

冷蔵管理や重量物の配送には多くのコストがかかりますが、多くの薬局は無料対応が前提となっています。

最近では「再配達問題」も社会問題となり、

配送業者の負担増とともに、薬局側も患者宅への配達手配の手間に追われるようになってきました。

📉 製造中止の波と供給不足の連鎖

こうした外的な負担の増加に加え、

薬局現場をさらに揺るがしたのが、2020年の小林化工による製造不正事件です。

イトラコナゾール製剤に睡眠薬(リルマザホン)が混入したこの事件をきっかけに、国の指導で製薬会社各社が製造工程を見直すことになりました。

その結果、多数の違反や不備、不正が発覚し、製造休止・出荷停止が相次ぐ事態に。

その後のコロナ禍では、物流や原材料の調達にも混乱が広がり、

供給不足はさらに深刻化しました。

そして現在も──

採算が取れない医薬品は「諸般の事情により製造中止」とされ、

突然の出荷調整に日々右往左往する日々が続いています。

📦 卸の変化で「在庫リスク」も薬局の肩に

医薬品卸も、経営環境の厳しさから大きく変わりつつあります。

🧾 最近よくある変化まとめ

| 内容 | 変化の例 |

| 配送 | 一部の卸では1日2便 → 1便へ縮小 |

| 返品ルール | 冷所保存品や高額薬の返品不可、医薬品全般に3ヶ月以内限定など |

| 人員削減 | MS(営業担当)やコールセンターの縮小 |

薬局はこれまで以上に、「自己責任での在庫管理」を求められるようになっています。

💬 ハルコとミナの会話:在庫リスクが重い…!

ミナ

ミナ冷所医薬品って返品できないって聞いたんですけど、本当ですか?

本当よ。特に高額な注射薬なんかは、処方が変わったり、患者さんが来なかったら…デッドストックよ!

ってことは…、在庫を持つのも怖いし、持たないと配達が間に合わないし…

そうそう。うちは注文して届いてから配達してるけど、手間もコストもかかるの。

でも在庫してて払い出せなかったら赤字だから…ほんと綱渡りね。

卸さんに相談できないんですか?

昔は“困ったらMSさん”だったけど、今は“薬局の判断で”って言われることが増えたわ…

💬 実際、あるMSさんからはこんな一言も。

「この状況……たぶん、一生続くかもしれませんね」

このように、薬局が抱える「見えにくいコスト」や「在庫リスク」は年々増加。

一方で、それが薬剤師の給与に反映されるわけではありません。

こうした背景も、年収アップが難しい構造の一因になっているのです。

【だからこそ】転職で年収アップだけを狙うのは難しい

薬剤師が年収を上げたいと考えたとき、

「管理薬剤師になる」「ドラッグストアに転職する」などの選択肢が思い浮かぶかもしれません。

たしかに、それらのルートで年収アップが実現するケースもあります。

でも実際には──

- 管理薬剤師は店舗運営や人材管理の負担が大きく、「割に合わない」と感じて辞める人も少なくありません。

- ドラッグストアはシフトやOTC販売の業務量が多く、調剤薬局とは働き方の質が大きく変わります。

年収アップだけを目的に転職すると、

想像以上の負担やミスマッチに直面する可能性もあるのです。

そして、今の調剤薬局業界では、

「業態も役職もそのままで、年収だけを大きく上げる」ことは、かなり難しい構造になっています。

【まとめ】給料が上がりにくくても、“納得できる働き方”は選べる

「それでもやっぱり、少しでも年収を上げたい」「生活のことを考えると、現実的な選択もしたい」

そんな声が聞こえてきそうですし、実際に私自身もそう思うことがあります。

だからこそ、「転職=すべてが報われる」とは思わずに、自分にとって何を優先したいのかを立ち止まって考える視点が必要だと感じています。

薬剤師の給料が上がりにくいのは、

私たち個人の問題ではなく、医療制度や業界のしくみの中に理由があります。

でもだからこそ、私は「年収」だけで職場を選ぶのではなく、

“安心して働けること”や“価値観の合う環境”を大事にしたいと思うようになりました。

無理なく続けられる勤務体制、

安心して薬が届けられる仕組み、

一緒に働く人との信頼関係──

そうした要素は、お金には代えがたい大切な働きやすさをつくってくれます。

転職には、失敗のリスクも不安もつきものです。

でも、「なんとなく違う」と感じたら、一歩立ち止まって見直してみる。

そんな小さな行動が、これからの納得できる働き方への一歩になると、私は思っています。

🔗 関連記事

▶ 薬剤師の年収アップ転職って、実は選択肢が少ない?

▶ 転職して納得して働けるようになった話

▶アラフィフが転職で学んだ3つの視点

コメント